来自全省88所高校的266名一线心理专家组建了湖北省高校心理健康专家服务队,开启了网络和热线心理咨询。

服务队根据咨询情况,总结了各个群体的心理需求特征,归纳了典型的求助问题,编制了该手册,以期为大众心理自我调节提供参考。

人群十:志愿者

问题1:志愿者如何能自我照顾,保持良好的个人状态?

志愿服务属于体力高投入、情感高消耗的劳动,志愿者投身一线后都多少会出现焦虑、损耗、无助乃至抑郁的表现。因此在我们开始投入志愿服务时,自我照顾就应该同步跟进了。

情绪上出现孤独、焦虑、恐惧等不适,可以主动向那些愿意且能够耐心倾听的好友倾述,更可以求助专业的心理援助热线。

要主动屏蔽非权威信息,避免信息超载带来的烦乱。

定期和志愿者同伴一起总结一下几天来工作的意义,充实付出的意义感,产生源源不断的内生动力。

问题2:本人有强烈的志愿工作愿望,家人不支持怎么办?

面对铺天盖地关于疫情数字和严重病例的报道,家人无论从关心你的角度还是担心自身健康的角度,都容易在第一时间不支持志愿工作。我们不应将家人视为道德境界不够,而应该积极回应家人的关切。

给家人详细说明你将采取怎样的防护措施保护自己和家人,你所参与的志愿者团体有何种设置保护你免受感染。

在家人经过你的说明和安抚获得安全感之后,再向家人传递服务大局最终也是爱护小家的理念,进而最大程度地争取家人的支持。

问题3:我是一名一线援助志愿者,会接触到一些病患的家属甚至感染者,因此很担心自己被感染并传染给家人,怎么办?

一线抗“疫”工作的艰辛和感染风险是不少积极投身其中的志愿者起初难以预料的,当躬身入局、身临其境后,不少志愿者会发现环境比预想的恶劣,风险比预估的更高。在这种情况下,内心产生对自己和家人健康的担心、害怕,甚至进而出现退缩倾向是完全正常的心理现象。无需因此感到羞愧和自责。

当我们觉察到这类担心后,应尽快通过权威渠道了解自我防护的科学操作,并与家人一起严格执行该操作,最大程度地保证自身及家人的安全,从而减少担忧,增强安全感。

若发现担心反复出现,且难以通过现实因素的优化减弱,则建议尽快向心理援助热线求助,调整、或评估自身及家人状态。根据自身情况,选择力所能及的事情贡献力量。

问题4:我是在社区协助抗“疫”的志愿者,面对民众情绪的宣泄该如何应对?

情绪背后往往蕴含着未被满足的心理诉求,民众并非要攻击你,仅仅是在表达自己。请耐心倾听、共情民众的表达,了解他们剧烈情绪背后的心理诉求。

就你所掌握的资源、信息及权限,尽可能向民众详细说明解决问题所要经历的过程和所需的时间。真诚务实,增进信任。

对超出自身能力及解释权限之外的民众诉求,需认真、快速进行收集,并第一时间联系相关部门,尽快获得解决方案或权威解答并告知民众。

问题5:援助志愿者在志愿服务工作时遇到时间紧、任务重,超负荷工作强度该如何应对?

援助志愿者在志愿服务中常常会因时间紧,任务重且多,超负荷工作强度导致身心疲惫,情绪压抑耗竭,影响工作效率。如果不能及时调整会陷入一种恶性循环。

为此,首先,心中要有一个信念:越是这个时候越需要保持冷静,让自己身心安顿下来,安顿好身心是为了走更远的路。

其次,尝试采用一些简便易行的方法进行自我调整。在此提供3种常用身心安顿法。

(1)照顾好自己的身体:尽量保证自己正常的饮食和营养;利用碎片时间有效休息,尽量保证自己精力充沛;洗个热水澡,用热水冲洗肩颈和背部等。

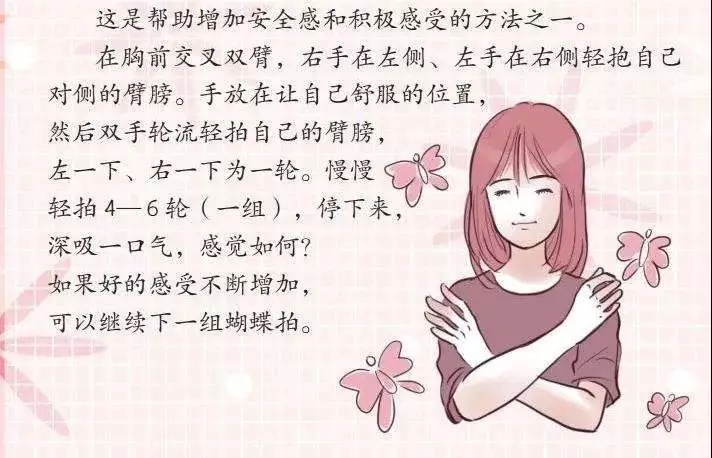

(2)照顾好自己的情绪:找熟人聊聊天;听听另自己愉悦放松的音乐 (链接见公众号“武音心理健康教育与音乐治疗中心”音乐疗愈电台);蝴蝶拍拍,安抚自己(蝴蝶拍的具体步骤如下图)。

(3)自我暗示,放过自己:我只是凡人,不能完美解决所有问题,我只需要做到尽力就好!我不是一个人在战斗,我可以向身边人求助!

最后,如果以上方法都无法奏效时,可以立即拨打心理援助热线寻求专业的心理帮助。

问题6:心理援助工作者遇到激烈情绪的来电者该如何应对?

尽可能允许来电者宣泄和释放TA的激烈情绪,包括抱怨、哭泣、骂人等,要知道TA不是针对心理援助工作者的,TA只是把热线或者接线者当作了一个情绪的出口。给来电者5-10分钟的时间宣泄和释放TA的情绪,耐心的倾听TA,不管TA说什么,过程中适当的给予回应,包括“嗯”“嗯,是这样”、“嗯,我在听”、“我在这里”等。如果可以的话,引导来电者做深呼吸、想象放松、蝴蝶拍等平复情绪。感受到来电者的情绪平稳下来(语速减慢、音量降低、停止倾诉或者停下来询问你的建议等)后,可以对TA给予共情,比如按照如下的句式给予回应:“我能够体会到您的**情绪,如果是我,可能也会有您这样的感受(或反应),您觉得,这时候我可以做点什么让您能够舒服一些呢?(我可以做点什么让您感觉好受一些呢?)”跟TA讨论TA的来电诉求,做相应的处理。当然,如果来电者的情绪一直没办法平复下来,除了耐心倾听之外,还需要根据倾述内容判断是否有危机,征求来电者意见,看是否需要将其情况汇报给有关部门,或者将其转介给精神卫生专业机构进行后续工作。

问题7:做志愿工作时,如何处理上级的安排及受援助者不理解的状态?

志愿工作中,难免会遇到上级的安排与受援助者不理解之间的两难处境,处在这种状态中,要做好以下三点:

第一,尊重上级安排,听从指挥。在这样一个共同抗“疫”的工作中,统一的行动安排是保证工作效率、最大发挥援助效果的前提。因此,我们需要尊重上级安排,服从统一指挥,不能仅从自身想法出发,造成各自为政、各行其是的混乱状况。若对上级安排有不同意见,可以按组织流程进行上报反馈,但在上级安排没有改变之前,必须遵守原有安排,这是我们志愿工作能够有条不紊开展的基本保证。

第二,对受援助者的态度予以理解。在志愿助人的过程中,有时会面临受援助者不理解的情况,这种情况下,我们要对受援助者的态度予以理解。受援助者本身正在面临很大的困难,在这样的处境下,可能产生各种各样的情绪,无助、悲痛、焦虑、恐慌等都可能以愤怒不满的形式来表达。面对受援助者的不理解、不配合,首先要知道这并不是针对我们个人的,而是受援助者在当前情境下的一种情绪反应。我们可以尝试对受援助者的情绪进行共情,并将情绪的矛头转向问题解决,如“我能感受您真的对家人很担心,那我们一起来看看现在能做些什么?”

第三,加强自我管理与自我关照。面对这样的两难处境,作为志愿者,我们可能也会产生委屈、无助的情绪,这时候,很重要的一点是对我们自身情绪的管理和自我关照。自我管理的第一步是自我觉察,真诚面对自己内心的各种情绪,尝试着用你对求助者提供帮助的方法帮助自己。另外,对志愿工作保持合理的期待,志愿工作是在我们力所能及的范围内尽自己的一份社会责任,不必过高要求自己,让每一个人满意。只要相信,我们付出了热情、爱心、精力,总能让好的改变发生。最后,当你觉得情绪无法排解,请与你的小伙伴们一起沟通交流,来自同行的支持会是我们最大的慰藉。

问题8:疫情期间援助工作者如何做好老年人的工作?

老年人因信息来源相对较少,对新事物的接受相对迟缓,应急状态下应对能力相对欠佳等原因,援助工作者应结合老年人特点开展针对性的宣传和帮扶工作。

第一,时刻关注老人的需求,多陪老人家聊天互动,让老人保持身心舒畅,不要有心理上的负担。

第二,由于部分老人对新型冠状肺炎的疫情知识了解不够,防范意识较差,援助者要发挥督促教育作用,创新教育形式,用更加通俗易懂和更为便捷的宣传方式给予针对性的教育普及。

第三,在帮助老年人落实好相关防控措施的同时,也要防止老年人辨识虚假错误信息,防止上当受骗。

第四,减少疫情方面负面信息的分享,可以和老人一起回顾以前的美好时光和有趣的经历。

第五,冬春交替季节的温差较大,要注意保暖,尽量避免感冒。患有慢性病的老年人,要遵医嘱按时服药,做好慢性病的管理。

第六,若老人表现出消极的情绪,可以进行一定的关注和陪伴,如解决不了,可以寻求专业的心理专家进行专业有效的心理疏导。

问题9:志愿者忙于志愿工作,而疏于与家人的沟通、孩子的管理,产生较严重的内疚怎么办?

志愿服务工作一般是利用工作间隙开展,但由于任务需要有时不可避免占用休息时间、陪伴家人的时间,自己也心存愧疚。

首先,要重视与家人和孩子的沟通,获得他们对志愿精神的认同和自己所做工作的理解和支持;

其次,陪伴时间长短固然重要,但更重要的是情感付出和陪伴质量,边看手机边聊天哪怕说得很多带来的可能是伤害,与家人相处、互动时要“在场”,全身心、深层次投入,让家人感受到自己的爱和关心,增强家人的情感体验;

再次,坚定志愿服务的信念,将奉献获得的快乐带回家,遇到疲惫困扰或负面情绪时,除团队组织的团建、疏导之外,也要及时自我调整,照顾好家里,使为家庭和家人的付出变成为自己赋能而不是耗能。

问题10:志愿工作结束以后,心情受影响一直无法平静怎么办?

志愿工作是身和心的付出和奉献,在此过程中可能会触发比较大的个人感悟和情绪波动,迟迟无法平静恢复正常状态。此时可以向家人或团队和同伴进行倾诉,自我表达,寻求理解和支持。

如果担心自己的情绪影响他们,可以暂时独处静一静,进行一些放松:1.想象放松法。开始想象放松时,先使自己安静下来,平躺并闭上眼睛,使自己的身体处于舒服的位置,然后集中注意力,开始想象。想象让自己感到舒服的有成就感的事或者物。2.腹式呼吸放松法。取仰卧或舒适的冥想坐姿或仰姿,放松全身。一只手放在腹部肚脐,一只手放在胸部。吸气时,最大限度向外扩张腹部,体会肚子像气球一样被吹满气体;呼气时,最大限度向内收缩腹部。循环往复,保持每一次呼吸的节奏一致,细致体会腹部的一起一落。

此外,日常作息规律、睡眠充足、体育运动、适当地哭、听音乐、放声大笑或引吭高歌等能把积压的情绪能量宣泄出来,带来愉悦情绪,排解紧张、激动情绪。

如果以上尝试仍然无法使自己的情绪得到平复,可以寻求专业的心理咨询服务或者工作督导。

来源:湖北日报

编辑:陈妮娜

请输入验证码