云上咸安报道 时光荏苒,岁月如梭,如今他在农村一线教育岗位上,已耕耘了三十三个春秋,只为坚守一颗初心,他就是唐才华。1991年,他中师毕业被分配到咸宁市贺胜桥镇一所偏远的乡村小学,学校所在地是一个非常贫瘠的地方,农民辛苦种的庄稼因为没有好的水源而歉收,贫穷的村民们没有太多的能力送孩子读书,在学校就读的孩子也是三心二意,面对如此现状,更坚定了他扎根农村教育一辈子的决心。

激情满怀,无私奉献

唐才华喜爱自己的工作,犹如喜爱他自己的生命。早在孩提时代,老师的圣洁和崇高品质就在他的心中根深蒂固,那时,就在他的心中萌发了当一名人民老师的愿望。师范学校毕业后,幻想成真,唐才华如愿以偿成为一名光荣的人民老师。站在神圣的讲台上,他从不曾遗忘自己的誓言,不曾动摇过这颗育人的拳拳之心。靠着这种对教育的赤诚之心和强烈的责任感,他在平凡的教学工作中永久保持着一种崇高的敬业精神、忘我的牺牲精神、无私的奉献精神。他告知自己要专心地做教育中的每一件小事,耐心地处理班级里的每个问题,用全部的爱呵护着每一颗幼小的心灵。他播种了阳光,收获了春天。学生才是他最好的荣誉证书。所以,他面对下海潮毫不动摇;面对雏鹰般跃跃欲飞的同学,他依旧风里雨里、脚步坚决、豪情满怀!

领先垂范,言传身教

在教育学生时,唐才华觉得“喊破嗓子,不如做出样子,要想正人,必先正己”。他总是以自己的人格力量感染学生,留意自己点点滴滴言行的影响。他说的每一句话,做的每一件事都能严于律己、领先垂范。三十多年来,唐才华明显地感觉到:自己的言谈举止,既处于学生最严格的监督之下,又处于时刻被学生效仿之中。所以,当他要求学生努力学习时,他首先做到了忘我的工作态度和刻苦钻研的精神;当他教育学生喜爱劳动时,他没有指手画脚、拈轻怕重,而是和学生一起参加劳动的全过程;当他嘱咐同学遵守纪律时,他首先做到了遵守校纪班规。最终,有人主动弯腰捡废纸了,有人早晚主动开关电灯了,有人主动下课为学困生讲题了……当他表扬学生时,学生们的回答都是一样的:“我是跟你学的。”这句话震撼着他的心灵,让他感觉到无比的欣慰与骄傲。唐才华从学生的身上看到了自己的影子,同时也验证了“言传身教、身行一例、胜似千言”的至理名言。

以爱为桥,倾心教育

在管理班级琐碎繁冗的工作中,唐才华深深体会到,只有给学生的爱是发自内心的,才会让学生感受到爱,体味到被爱之乐,他们才会学着去爱别人。唐才华曾经的班上有这样一个特殊的孩子,语言表达方面与一般孩子存在很大差距,而且上任何课总是心不在焉。唐才华与这个孩子父母电话联系,没有效果,因为父母并未把他儿子的这个现象放在心上,不得已,唐才华又进行了多方了解,最后才找到原因。原来这个孩子家里整日音响开得很大,对别人的讲话毫不在意,与父母很少交流,口吃的毛病才越来越严重。打这之后,唐才华每次上课都给他表达的机会,总是先易后难,让他明白他很重要,而每次他说话或回答问题时,唐才华总是细心地请全班同学理解他的难处,耐心地听他说完。唐才华觉得只是做了自己应该做的事,却没想到有一天这个孩子来到自己的办公室悄悄地塞给他一包薯片,并轻轻地对他说:“唐、唐老……老师谢谢您!”

每个班主任在工作中都会遇到后进生,后进生虽然只是少数,但他们往往集许多缺点于一身,给班主任工作带来很多麻烦,他们不仅容易犯错,而且改过来之后极容易再犯。针对这样的情况,唐才华总是用自己的宽容去温暖学生的心灵,让学生知道错误是可以原谅的,并引导他们把自己的缺点找出来,然后逐步改正。唐才华班里有这样一个学生,常因懒惰而忘了做作业。找他谈话他会答应老师明天一定完成,但到第二天检查却拿不出作业来。老师无论是“哄”是“吓”,他都以不变应万变。怎么办?不断的失败使唐才华不得不重新考虑转化他的方法。之后,唐才华发现他完成了某一项作业时,就及时表扬他,并奖励他一个“笑脸”,几天下来,他也能和另外的同学一样能享受到成功的喜悦。现在,他基本能完成作业了。

追求卓越,奋力飞翔

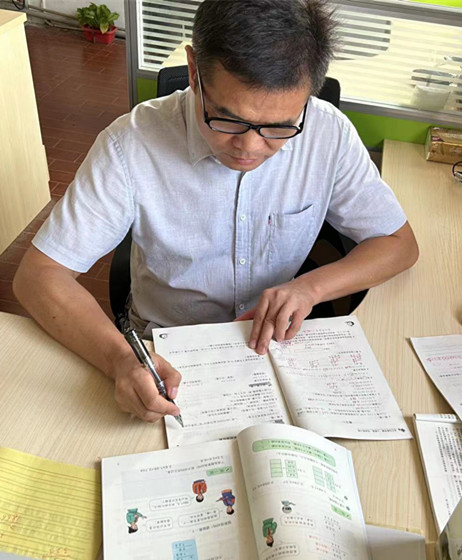

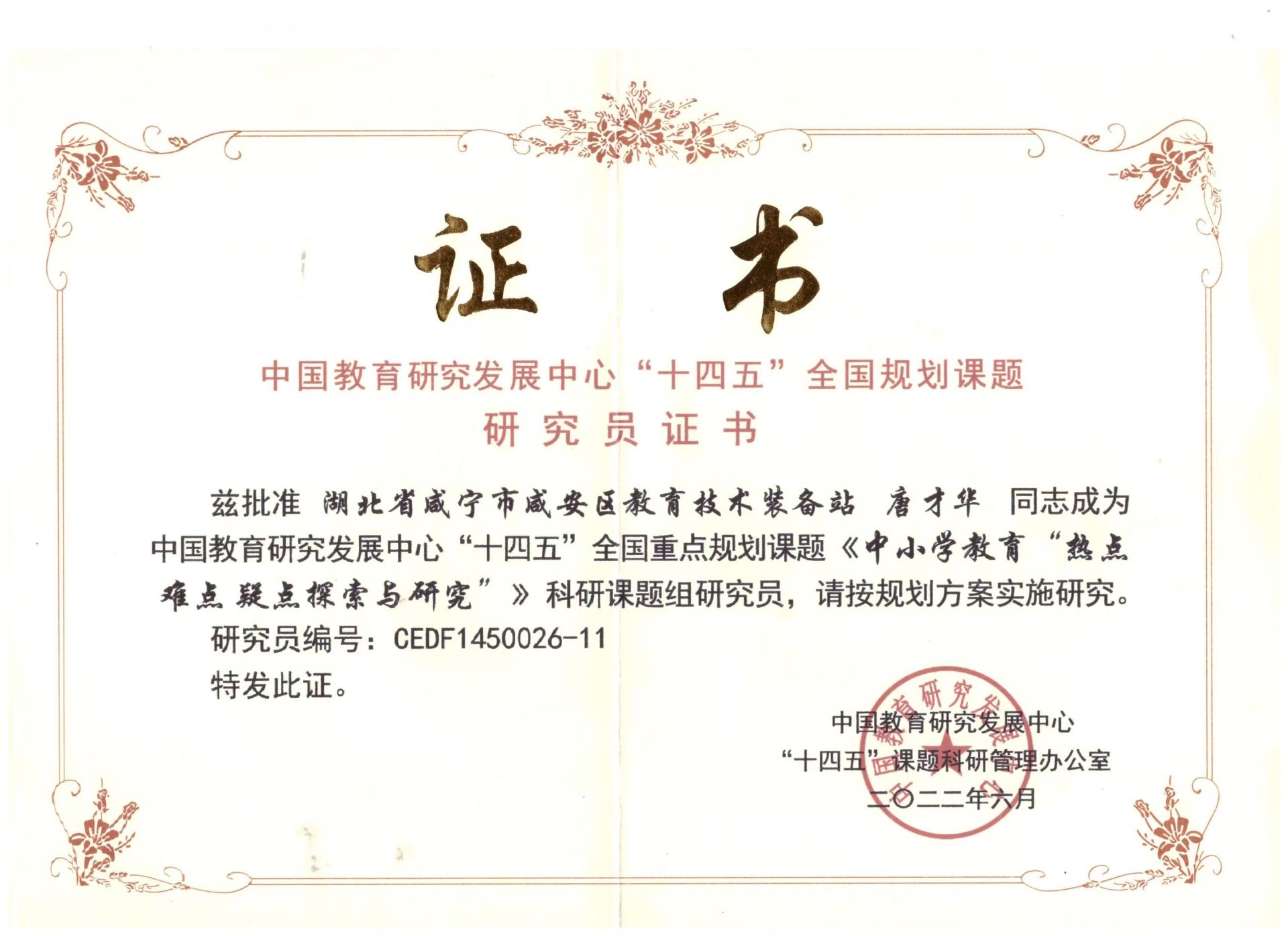

常言道:要给同学一杯水,自己要有一桶水。唐才华深深体味到,在当今科研兴教,召唤反思型老师、讨论型老师的新形势下,作为一名老师,必须是不竭之泉,时时奔涌出清爽的、闪耀着斑斓颜色的溪流。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”是他追求的境界。他坚持学习,以此提高自己的文化素养。教学中,他潜心钻研教材,反复研讨新课标,大量订阅教学刊物,坚持业务自学,严谨做好笔记,广泛吸取养分,准时进行反思,转变教育观念,捕获新的教学信息,勇于探究教育规律,大胆采纳新的教学手段。他常向同科老师学习教学经历,借鉴优秀的教学方法,提高自己的教学本领和业务水平。同时积极参与研讨课,教学技能不断提高。

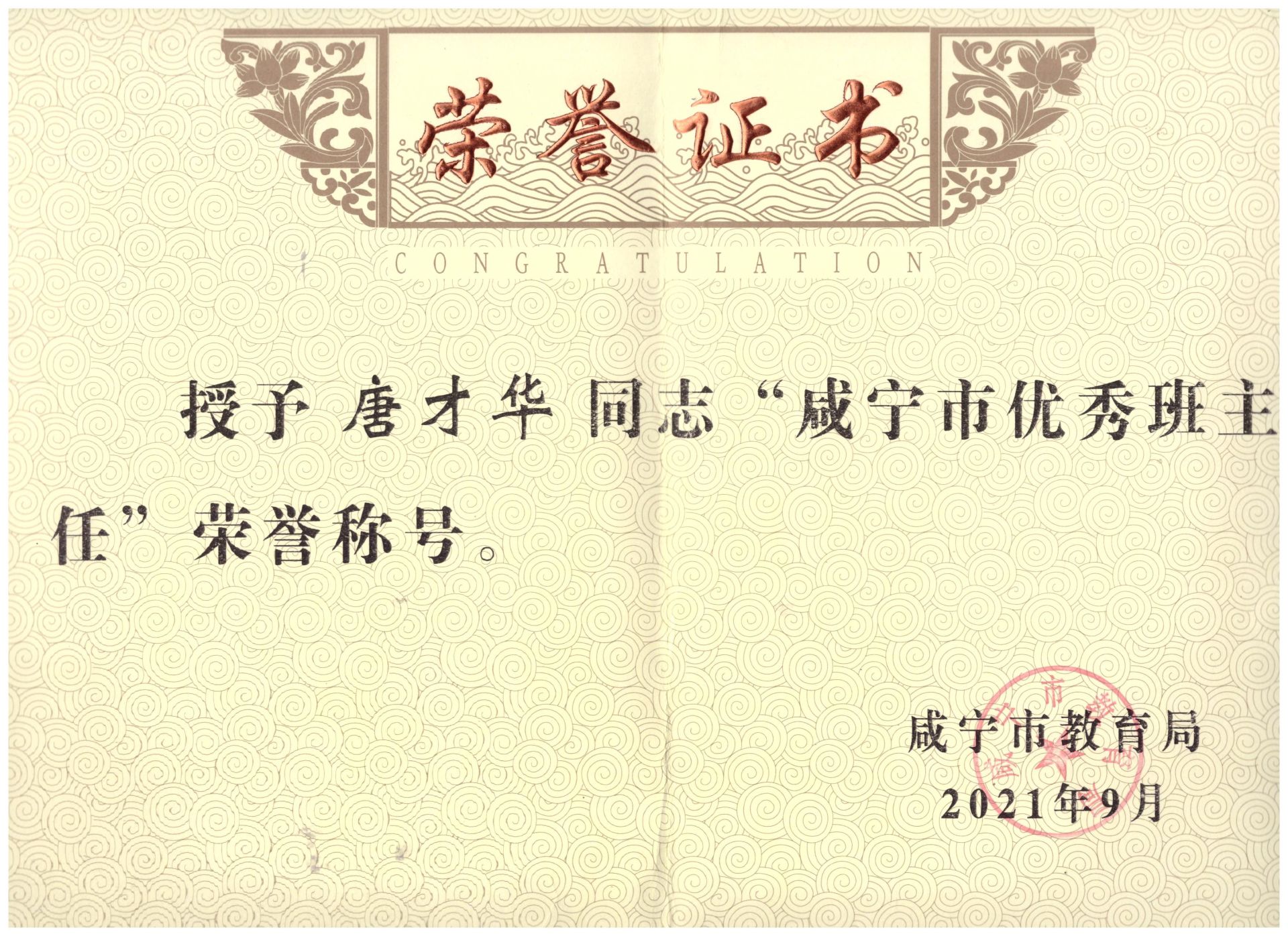

三十年来,经他培养的学生,有多名考入鄂南高中、咸宁高中等重点高中,为高一级学校培养了有用的人才。他的辛勤耕耘,得到广泛赞誉:咸安市优秀班主任、咸宁市比访先进个人、咸安区师德标兵、咸安区优秀教师、咸安区常规教学先进个人。

用爱心陪伴孩子们成长是唐才华一生不变的信念和追求。他用自己的行动诠释了教育的真谛和教师的责任与担当。在他的陪伴下,孩子们不仅学会了知识、学会了成长,更学会了如何去爱和被爱。

(融媒体记者:陈柱 编辑:董盈 责编:聂国力 编审:徐炜)